Liest man die Literatur zur Therapie der chronischen Unterleibsschmerzen, so findet man schnell eine Gemeinsamkeit: Die Schmerzen gelten als ausgesprochen schlecht therapierbar. Ob chronische Prostatitis, Vulvodynie, Vestibulitis oder Reizblase - alle Krankheiten gelten als therapeutisch „undankbar“.

Wie bei anderen funktionelle Beschwerden

Der Grund ist vergleichsweise einfach. Die Beschwerden sind nicht (oder nur in geringem Ausmaß) durch eine Veränderung des örtlichen Gewebes bedingt. Die eigentliche Ursache liegt in der Veränderung der peripheren und/oder zentralen Reizschwelle. Die Folge ist eine übermäßige Sensitivierung, also eine reale (keine eingebildete) Überempfindlichkeit der entsprechenden Region.

Diese Art der Veränderung kann man bei der körperlichen Untersuchung schlecht oder überhaupt nicht erkennen, sie stellen sich auch nicht im Röntgenbild, Ultraschall oder bei Laboruntersuchungen dar.

Dementsprechend bewirken auch örtliche Behandlungen nur selten eine Besserung, was für Ärzte und Patienten gleichermaßen frustrierend ist.

Zu häufig tendiert man dann in der Medizin dazu, die Symptome, die keine eindeutige Ursache zu haben scheinen, allein auf seelische Faktoren zurückzuführen. Den Betroffenen wird empfohlen, einen Psychotherapeuten oder Psychiater zu konsultieren. Erhält man dort lediglich Medikamente, z.B. Antidepressiva, ändert das nur selten etwas an den Schmerzen. Manchmal sind die Nebenwirkungen stärker als die Symptomerleichterung.

Natürlich haben Schmerzen auch seelische Ursachen. Wie erwähnt verstärken Angst, innere Spannung, chronischer Stress oder Depressionen eine Schmerzerkrankung. Insofern kann es sehr sinnvoll sein, psychotherapeutische Elemente in ein umfassenderes Behandlungskonzept einzufügen. Psychotherapie allein und insbesondere eine ausschließliche Behandlung mit Antidepressiva (Medikamenten gegen Depressionen) führen allerdings nur sehr selten zum Erfolg.

"Goldstandard" multimodale Therapie

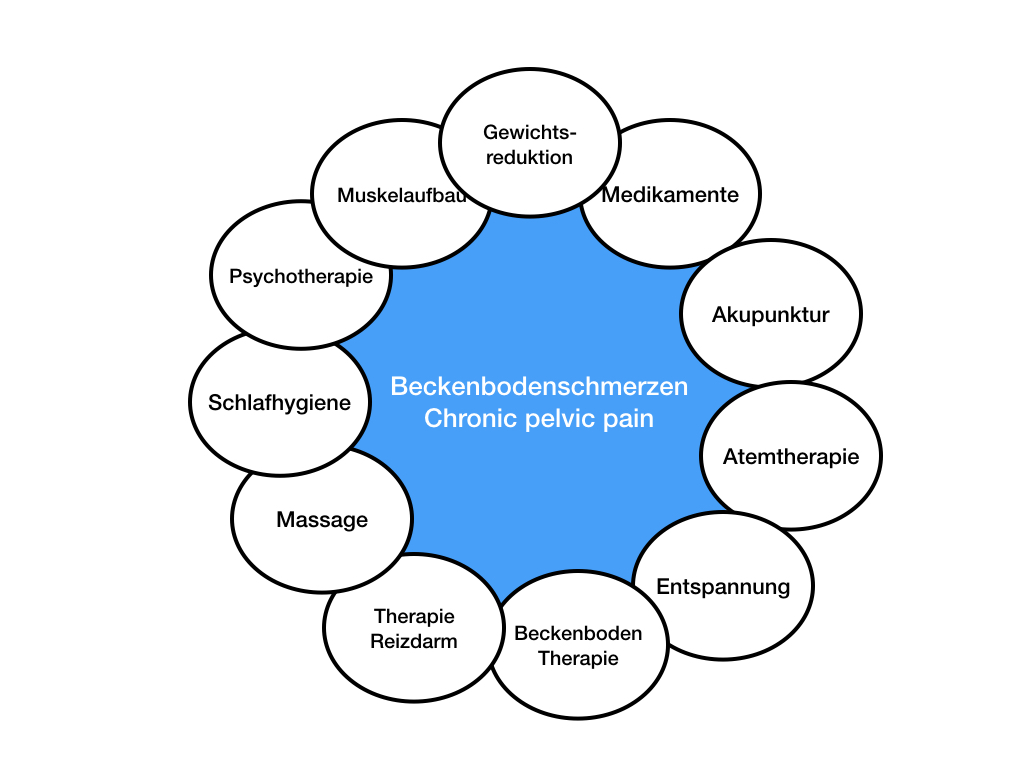

Erfolgreiche therapeutische Strategien gehen jedoch einen etwas anderen Weg. Man versucht, die gesenkte Reizschwelle schrittweise anzuheben, um auf diese Weise zu nachhaltiger Beschwerdefreiheit zu kommen. Dabei sind vor allem multimodale (multi=viele, modus=Art und Weise) Therapieverfahren wirksam, die auf mehr als ein Therapieverfahren setzen.

Dilemma

Eine der großen Schwierigkeiten bei der Therapie von Unterleibsschmerzen ist, dass die naheliegenden Therapieverfahren weitgehend wirkungslos sind, ja, die Beschwerden sogar noch verschlimmern können.

Wenn z.B. heftige Beschwerden bei Vulvodynie oder Vestibulitis bestehen, dann führen viele lokale Therapien zu einer Verschlechterung der Beschwerden. Durch die Behandlung oder diagnostische Eingriffe wird die Reizschwelle nur weiter gesenkt und so die Schmerzen weiter verstärkt.

Diese Tatsache versetzt viele Betroffene in große Ratlosigkeit, da sie sich fragen, was sie denn überhaupt noch tun können. Oft ist die Dammregion so schmerzhaft, dass jede Berührung - geschweige denn Behandlung - Schmerzen verursacht.

Direkt oder über Bande?

Wie oben dargestellt, treten die meisten Arten von Unterleibsschmerzen nicht völlig isoliert auf. Sie sind oft begleitet von anderen Schmerzen oder Erkrankungen, die sie mitbedingen bzw. verstärken. Für die Betreffenden ist es schlimm, so viele Beschwerden zu haben. Für die Therapie kann diese Tatsache jedoch äußerst produktiv genutzt werden.

Leidet man unter mehreren Arten von Schmerzen, (z.B. Rückenschmerzen und Schmerzen im Unterleib), wird man feststellen, dass diese Schmerzen oft gemeinsam zu- oder abnehmen.

Es kann sein, dass eine Region (wie Damm/Vulva/Anus) so extrem sensibilisiert ist, dass jede Therapie hier unmöglich ist. In solchen Fällen wird man versuchen, zuerst andere Schmerzen vorrangig zu behandeln, also z.B. Rückenschmerzen oder Darmbeschwerden.

Gelingt es, diese anderen Beschwerden zu lindern, stellt man oft überrascht fest, dass auch die „eigentlichen“ Schmerzen besser geworden sind. Kurz: Die Schmerzschwellen in unterschiedlichen Bereichen sind miteinander verknüpft. So führen scheinbare Umwege schneller zum Ziel.

Multimodale Therapie

Im klinischen Alltag liegen meist mehr als zwei Symptomatiken vor. Oft sind es zahlreiche Beschwerden, unter denen die Betroffenen leiden. Die ärztliche Kunst besteht darin, wesentliche Beschwerden in der richtigen Reihenfolge zu behandeln. Verordnet ein Arzt zu viele oder die falschen Verfahren, nehmen die Symptome zu, setzt er zu wenige oder die falschen an, werden sie nicht besser.

Wie eine Behandlung im Detail gestaltet wird, hängt vom Einzelfall ab. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Schlafqualität, der Zustand des Magen-Darm-Traktes, das Freisein von Muskel- oder Gelenkschmerzen und die Reduktion von Angst in den meisten Fällen wesentliche Therapieelemente darstellen.

Viele Betroffene klagen über vermehrte Kälte- und/oder Wärmeempfindlichkeit. Dies hat meistens nichts mit dem Körpergewicht zu tun, sondern mit der gesenkten Reizschwelle für Wärme- und Kältereize. Gelingt es, die Reizschwelle anzuheben (durch Wärme- und Kältetherapie im Wechsel), hat dies auch eine Auswirkung auf die Schmerzschwelle, die allgemeine Überempfindlichkeit lässt nach. Eine Tatsache, die man früher gerne als „Abhärtung“ oder „roborierende“ Maßnahmen bezeichnet hat.

Ebenso wichtig: Atemtherapie. Hier finden wir fast immer Auffälligkeiten vor allem in Form einer beschleunigten, unruhigen Atmung. Auch wegen des engen Zusammenhangs zwischen Beckenboden und Zwerchfell, die sich als Antagonisten gegenüberstehen, wirkt sich Atemtherapie hier sehr günstig aus.

Dauer

Haben sich die Beschwerden über längere Zeit chronifiziert, sind häufig Intensivbehandlungen notwendig, um den Teufelskreis der Schmerzen wirkungsvoll zu durchbrechen. Aus unserer Erfahrung sind 2-3-wöchige Behandlungen sinnvoll, um deutliche Therapiefortschritte zu erzielen.

Je nach Möglichkeiten erweitern wir dann die Therapieabstände bzw. stellen ganz auf Selbsthilfe oder Therapie am Wohnort um.